浜松宿は東海道の中でも規模の大きな宿場だった!

今回は、浜松の歴史の話です。広報はままつ6月号では、江戸時代の東海道と、宿場町としての浜松を取り上げました。住んでいるとあまり意識せずに過ごしてしまいますが、浜松市街地の町割には、宿場町であり、城下町であった浜松の名残があります。

浜松城の歴史〜徳川家康公による築城〜

徳川家康公は、1570(元亀元)年、本拠地を岡崎城から遠江の引間城へ移しました。引間城の西側一帯へと城域を拡張して浜松城と名付け、家臣団を城下の各地に配置し、商工業者を集住させました。

江戸時代は徳川譜代の城となり、城下町の整備が進みました。

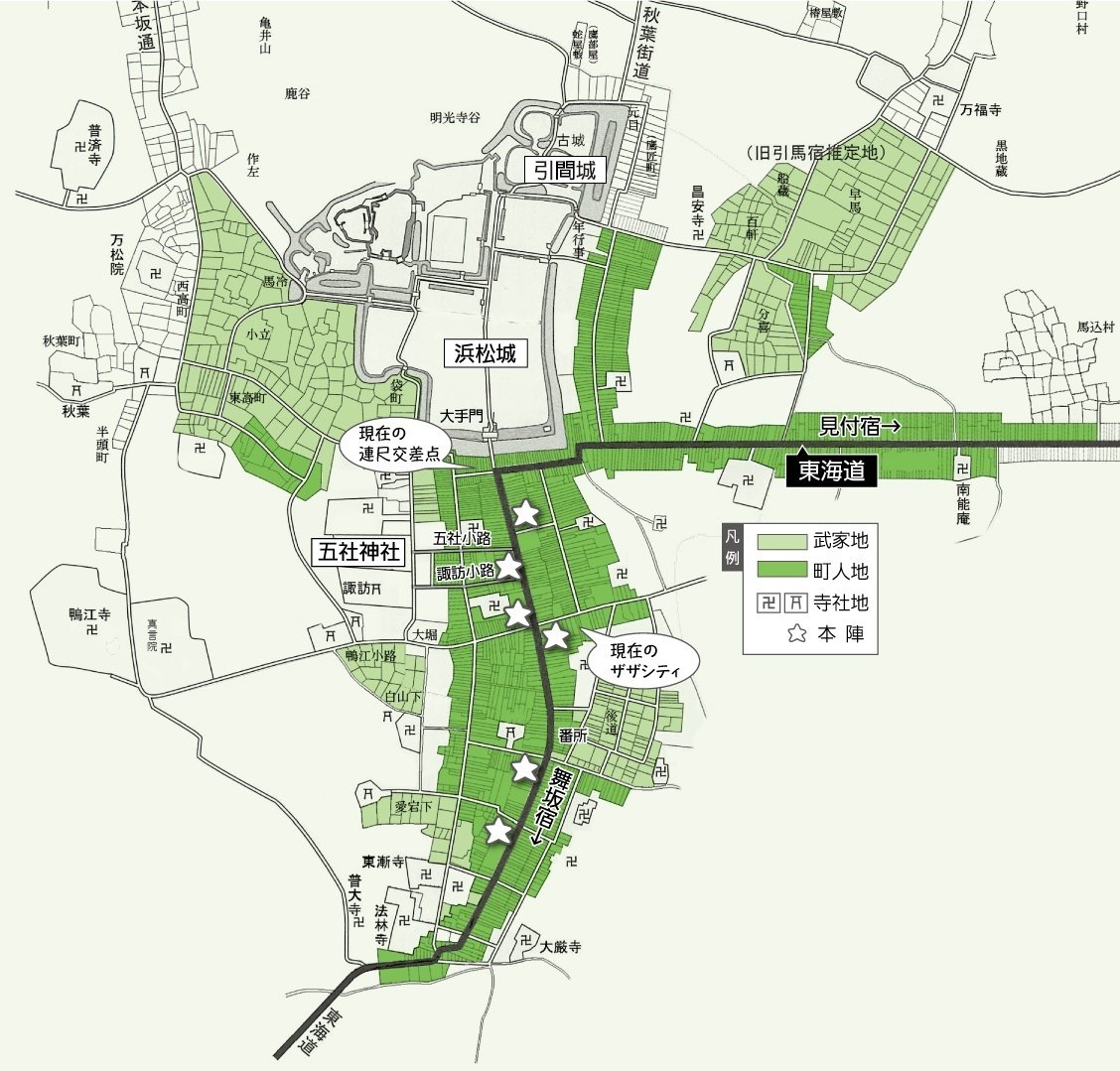

江戸から京都へ向かう東海道は、馬込川を渡って浜松城の大手門まで一直線に向かい、浜松城の濠付近で一度「鍵の手」に曲がって、大手門の前に出ます。大手門があったのは、現在の浜松市中区連尺町のあたり。東海道は、そこから南に伸びていきます。伝馬町や旅籠町、成子坂町(当時の町名)といった東海道沿いの町には、商人や職人が集住してにぎわいました。地名は現在も受け継がれています。

現在の地図と城下町の地図を重ねると、街道沿いに残る短冊状の区画や、寺社の位置などが合致します。見比べてみるのも興味深いですね。

地図は、浜松のPRブック「HAMA流」のバックナンバー33号(6〜7ページ)に詳しく載っています。

注目は、上の地図に☆印で示している、本陣(大名や公家、幕府の役人が公用で利用する宿泊施設)についてです。江戸時代末期の浜松宿には、本陣が6軒あったという記録が残っています。東海道筋の宿場で6軒あったのは箱根と浜松だけだったそうなので、浜松宿が東海道の中でも大きな宿場だったことが分かります。

☆☆☆☆☆☆文化財課に聞いてみた!☆☆☆☆☆☆

Q:なぜ浜松宿は規模が大きかったの?

A:本陣が6軒あったのは、箱根と浜松だけですが、これは、どちらも関所に近接していて、大名家といえども関所の通過には準備が必要だったことが大きいかと思います。箱根(今は一大観光地)は必ずしも大きな宿場町ではないのですが、麓には小田原宿と三島宿がありました。浜松は、宿場町と城下町が重なっていたことと、今切れの関所や天竜川の渡しという要衝にあたったことも、にぎわいを生む要因だったかと思います。

本陣などの遺構は、残念ながらその多くが戦災で失われました。かつての城下町の風景は、絵図や古い写真から想像するのみとなっています。

主要な跡地には説明看板があります。散策の際は目印にしてください。

来年の大河ドラマの舞台にもなる浜松。城下町としての浜松に、ますます注目が集まりそうです。広報はままつでも、家康公にまつわる情報を発信するべく、浜松時代のエピソードなどをリサーチしています。こぼればなしがあればまたお知らせします🎵

文:広報はままつ編集室メンバー